-

地球內部的構造與台灣島的形成過程

-

板塊構造運動

-

侯依伶

地球內部的構造與台灣島的形成過程

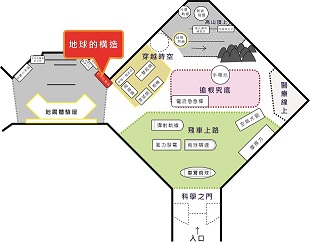

展品名稱:地球的構造

課程主題:國中自然與生活科技國三上<板塊構造運動>

展品位置:四樓科學開門廳

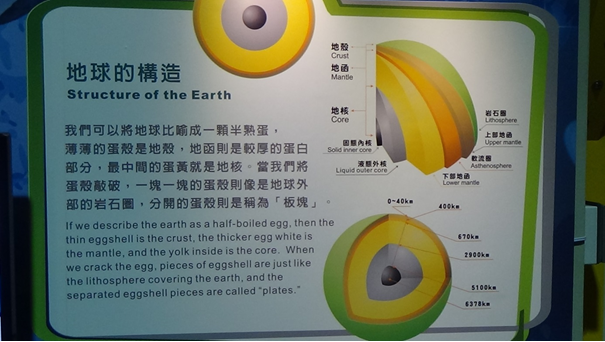

展品說明:以展示板說明地球內部構造與地球主要板塊的分布位置,並以動畫模擬台灣島形成的過程。

地球內部是由不同的層圈構造而成的。科學家由地震波的探測資料將地球的內部大致分成的地殼、地函和地核等三個層圈。地殼和一小部分上部地函的物質組成的岩石圈,位在具有熱對流運動的軟流圈之上。受到軟流圈熱對流運動的影響,岩石圈破裂成大大小小的板塊,住的七大板塊分別是太平洋板塊、南美洲板塊、北美洲板塊、非洲板塊、歐亞板塊、印度-澳洲板塊(印澳板塊)以及南極洲板塊。

台灣島的形成歷經了南中國海板塊的張裂和隱沒,分別形成的澎湖群島以及包含綠島、蘭嶼的呂宋島弧。南中國海板塊完成隱沒後,菲律賓海板塊與歐亞板塊直接碰撞,原本位在海底的沉積物受到強烈的擠壓,逐漸隆起成為現今台灣島的本體。

參考網址連結:

地球內部構造http://scman.cwb.gov.tw/eqv5/eq100/flash/inearth.html

板塊構造運動http://content.edu.tw/senior/earth/tp_ml/plate/plindex.htm