-

化石形成

-

地球的歷史

-

侯依伶

化石形成

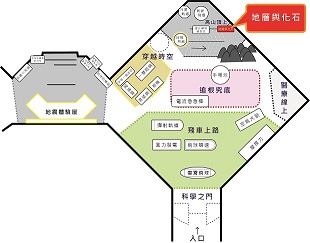

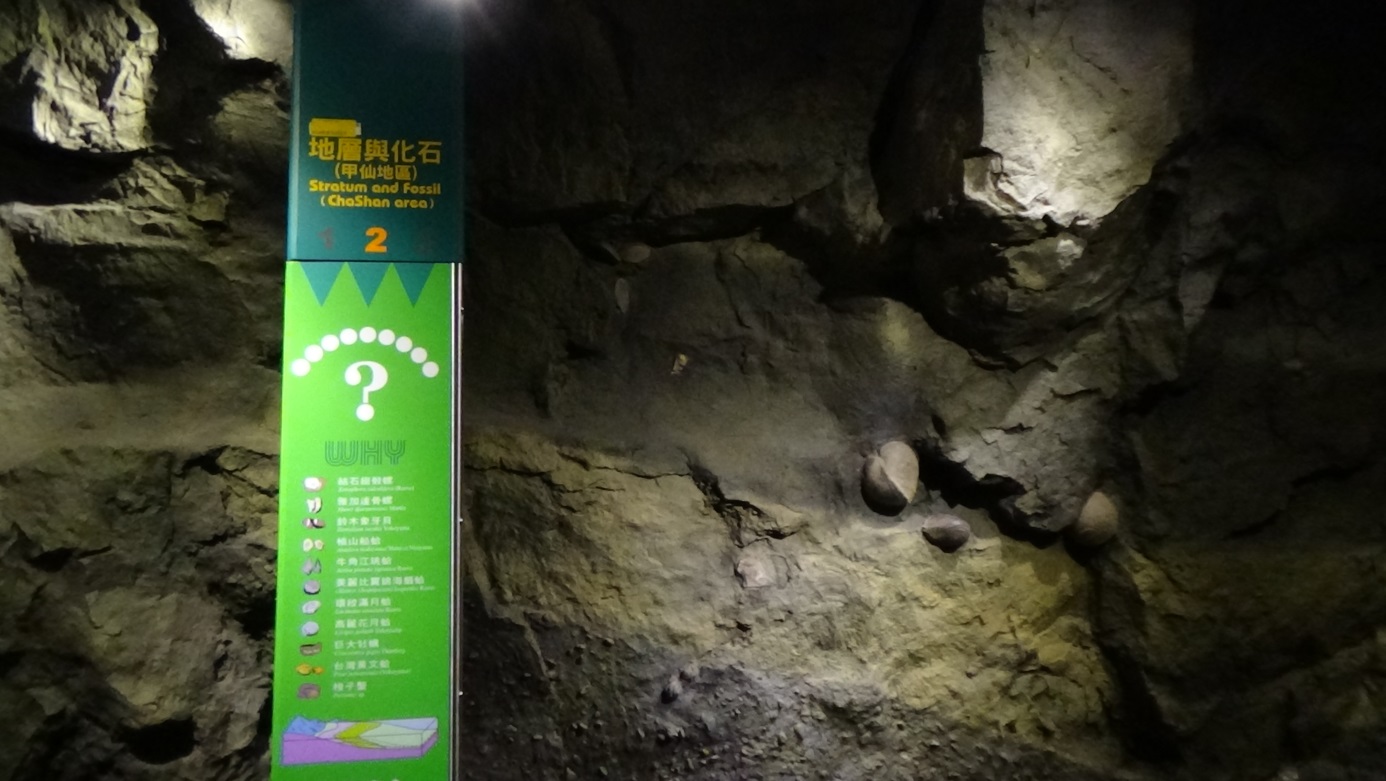

展品名稱:地層與化石

課程主題:國中自然與生活科技國三上<地球的歷史>

展品位置:四樓科學開門廳往2樓走道

展品說明:以模型展示貝類化石鑲嵌在岩層中的情形。

化石是保存在岩石中的古生物遺體、遺物或活動痕跡,最常見的是骨骼和貝殼。假使生物死亡後的遺體或是生活過程留下來的活動痕跡(例如:爬痕),能被當時的泥沙掩埋起來。在隨後的歲月中,生物遺體中的有機質分解殆盡,堅硬的部分如外殼、骨骼、枝葉等與包圍在周圍的沉積物一起經過石化變成了石頭,而原來的形態、結構依然保留著,就可以形成化石。

因此,形成化石的第一個條件為時間,在地質時間一萬年以上地層內所發現的生物遺骸才能稱為「化石」。化石的形成方式,可歸納出以下幾種:

- 原物保存的方式:如果生物死亡後未受細菌腐化、分解、或破壞整個生物的肉體的肉質和骨骼構造。例如:透明琥珀中保存的蚊子、西伯利亞冰層裡發現的新生代長毛象。

- 無機物經過化石作用:大多數的動植物只留下未經改變的堅硬部分,譬如硬殼和骨骼的成分或植物體內的碳元素等,在被埋積後經過化石作用,尚能保存其原來的無機成分。例如:貝類、恐龍、哺乳類骨骼部分。

- 經過交換作用形成的化石:生物死亡後,在地層中,在成岩過程中,如受到礦化、 溶解、取代、脫水、再結晶等物理及化學作用,改變其硬殼或骨骼之物理結構或化學成分。這類化石的形狀和原物相同,但成分完全不同了。例如:矽化木。

- 碳化的化石:煤、石油、天然氣等化石燃料,是古代生物遺體在特定的地質環境中,經過漫長時間和高溫高壓的作用而生成。

- 生痕化石是指數百萬年前生物居住、攝食或爬行時,所留下的痕跡;經過砂泥長期的掩埋,便形成生物痕跡的化石。生痕化石是當年生物在原地留下來的活動記錄,因此最能直接顯示當時的環境特性。

從化石中可以看到古代動物、植物的樣子,從而可以推斷出古代動物、植物的生活情況和生活環境,可以推斷出埋藏化石的地層形成的年代和經歷的變化,可以看到生物從古到今的變化等等。

參考網址連結:

- http://www.darc.ntu.edu.tw/newdarc/darc-frameset.jsp?c1=%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%AD%B8%E5%9C%B0%E8%B3%AA%E7%A7%91%E5%AD%B8%E7%B3%BB&c2=%E5%8C%96%E7%9F%B3&doTreeView=true

- https://www.youtube.com/watch?v=3rkGu0BItKM